严修鸿,我校中文学院教授,从事汉语方言调查研究近31年。近日,严修鸿作客中国知名知识演讲平台“一席”,在广州天河正佳剧院带来了一场趣味昂然的演讲,这场演讲让方言研究变得通俗易懂,让观众们领略了中华传统文化独特魅力。让我们跟随严修鸿的思路,开启这段有趣的方言科普之旅吧。

严修鸿作客一席演讲

从事方言研究的种子,在儿时就已经深深扎在严修鸿教授的心田中。严修鸿的家乡在福建武平县民主乡坪畲村,位于福建、广东、江西三省交界处,说的是广东口音的客家话。南边是广东,北边是江西。严修鸿在成长的过程中接触的语言很多,因此他对方言有着深切的感受。1991年,他到福建师大读方言学硕士,开始研究方言。1994年到复旦大学读博士,他的博士论文研究的便是家乡闽西的客家话。

闽西地区位于福建西部,靠近江西、广东。在实地调查阶段,严教授先到闽西地区的连城县调查了四个地点。连城东边是永安、沙县,属于闽中方言区。东南是漳平、龙岩,人们主要使用闽南话。西边的长汀、武平、上杭主要的通行方言是闽西客家话。这些客家话互相可以通话,但却不能跟连城通话。连城跟东边县城不能通话,连城内部也不能通话。严教授举了一个生动的例子来说明连城的方言有多么复杂:连城同乡的大学同学和彼此交流,用当地方言行不通,只能用普通话来交流。

严修鸿对不同连城口音所讲的“你去哪里”进行了分析,他解释道:“‘你’这个词,在连城有七八种说法,其他词语就更不用说了。从这里,严教授引出了复杂的方言的调查方法。

严修鸿表示,方言学是一个成熟的学科,有成熟的研究方法。调研的第一步是找到比较有耐心的当地中老年男性发音人,收集基本的方言字词发音,并用国际音标标记下来,之后归纳出这个方言声调、声母、韵母的数量。得出了声韵调系统以后,陌生的方言就不那么可怕了,方言学家甚至可以通过这一套系统去猜出发音人所说的话得出了声韵调系统以后,我们面对陌生的方言就不那么害怕了,甚至可以去猜发音人讲什么。记录了字音之后,下一步就是记录词汇。词汇记录少则几百条,多则上千条。调查有时需要迁就发音人,严修鸿的录音工作场所也会变动。一位发音人要看守发电站,没有别的时间,他就到发电站录音;一位发音人在山上养鸡,他跑到半山腰上进行录音。1995-1996年,他在连城调查了20个地点的语言情况。

山川会造成方言的阻隔,连城东边、北边、西边都是高山。北边的两条河流流入闽江,在福州入海;东南角的河流在漳州入海。复杂的地理条件使得不同来源的移民、不同方言产生碰撞和融合。但连城城关周围十分平坦,但还是存在很多方言差异。比如,“有”字的粤语发音是“iau”,闽南话的发音是“u”。但是在连城城关一带这么小的范围内,城关的西康村叫“you”但是两公里之外的姚坊村叫“he”,三公里以内还有叫“hai”“huai”的。如此小的范围内,如此常见的字就出现字音上极大的差异,这让严修鸿感到震惊。

经过调查后,严修鸿发现,字音差异的原因和连城城关话权威度不够、向心力不够强有关系。连城当地有个传说,当年选县址的时候,州府老爷来称泥土,哪里土比较重,就选哪里做县城。传说现在城里的人搞了鬼,土里掺了铁砂,他们住的地方就成了县城。这个传说反映了过去县城人和周围乡镇人之间存在矛盾。这份城乡矛盾导致城里的方言难以成为强势方言辐射到周围乡镇。

严修鸿还指出,语言是一代代传下来的。中国南方社会有着浓重的宗族气质。方言跟宗族有着紧密的联系。连城东部的姑田镇每年元宵有一个舞大龙的活动,号称“天下第一龙”。舞龙有着两层含义,既是向大自然展示人的领地,又是向其他族人展示宗族团结的力量。姑田镇的舞龙活动主要是由方言口音相同的江姓、华姓轮流做东。当地还有蒋、周、俞等其他姓氏,他们讲话使用的是另一种口音“蒋屋话”。他们认为江、华两姓的方言口音不能代表“姑田音”,拒绝加入舞龙活动。

四川客家人有“宁卖祖宗田,不卖祖宗言”的说法,等于把方言和先祖联系在一起。在调研过程中,连城的一个发音人告诉严修鸿一个新奇的说法,叫“卖酒唔卖罂,卖人唔卖声”。意思是酒可以卖给外乡人,但是酒坛子不能卖出去;女儿可以嫁出去,但是女儿回娘家的时候不能把外面的口音带回娘家,不然就会被其他人嘲笑。严修鸿总结道:“方言不光是纯粹理性交际的工具,还是一种感情的纽带。如果带上一个人说话带上了外地的口音,意味着这个人背叛宗族。这种语言上的忠诚,强化了方言使用者的语言意识,也使得语言纷繁变化。”

传统自然经济的条件下,方言的差异跟乡村相关联,出了村子,人们即使听得懂彼此的口音,但他们所讲的方言口音已经出现差异了。在这种情况下,如果方言调查的调研点设置得太稀疏,方言调查的全面性和准确性就会降低。严修鸿用连城北部的北团镇来举例说明。1995年,他只调查了罗王村,用这一个调研点来代表整个北团镇的方言。同样以“有”字为例。罗王村叫“u”,可是附近其他村子有叫“you”的、有叫“hai”的、还有叫“hao”的。虽然村民彼此之间听得懂,但两个村子中的人说话的口音已经产生了差异。

面对如此复杂的连城方言,学术追求驱使着严修鸿在2014年重返连城,在连城及其周边方言关系密切的地区进行密集布点的调查。每个方言调查点调查700多个字音、200多条词汇。这个数量足以反映当地方言的本质和互相的语音关系。一个调查点的工作要在一天内做完,严修鸿一个人既要记音,又要录音。从早上八点一直工作到下午五六点,到十一点是家常便饭。

连州西岸东村发音人胡会权(左二),连城城关发音人赖石林(右二)、谢修文(右一)

方言是随着历史发展而不断变化,但在过去鲜少有关于方言的语音记录,人们很难了解到方言真实的变化过程。但严修鸿通过密集的方言调查,发现了不少有价值的中间环节。比如很多汉语方言曾经有 gi、ki 这种音节,但后来 gi 变成了 ji,ki 变成了 qi。g、k 在 i 前面的这种变化叫塞擦化。但有的方言 g、k 没有发生塞擦化。比如说“坚强”,梅州的客家话念“gien kiong”。但是北京话已经塞擦化了,所以“坚强”念“jian qiang”。g、k 的塞擦化不光是“坚强”两个字的问题,涉及到“基、剑、肩、姜、敬;欺、欠、牵、羌、庆”等一系列的字。这也是为什么今天常用的软件QQ,广州人、潮汕人都没有问题,“kiu kiu”说得很清楚;北方人非要说成“qiu qiu”或者“kou kou”。因为北方话塞擦化之后就基本没有 gi、ki 这种音节组合了。

那么历史上 gi、ki 的塞擦化到底是怎么发生的呢?gi、ki 是同时变的,还是 gi 先变或者 ki 先变? 严修鸿在连城找到了答案:连城既有像梅州客家话那样,g、k 没有塞擦化的地点,也有像北京话那样发生了塞擦化的地点。但连城方言还有第三种类型—— g 还没塞擦化,但 k 已经塞擦化了。gi 还在,ki 没有了。“坚强”既不叫“gian kiang”也不叫“jian qiang”,而是“gie qiong”。这两个村的材料说明,g、k 的塞擦化不是同步发生的,应该是 k 先走一步,先有 qi,再有 ji。

为什么是 k 先塞擦化?语音上怎么解释?严修鸿在意大利米兰的国际会议上解释了这个问题。j、q(国际音标写作 tɕ、tɕʰ)里面都有一个擦音 ɕ。而 k(国际音标写作 kʰ)里面有送气成分 h,h 有摩擦,与擦音 ɕ 相似。所以 k 要念成 q 比较容易。而 g(国际音标写作 k)没有送气成分 h,也就没有摩擦,要变成带擦音的 j 的话更难。也正因为 ki 变成 qi 了,带动 gi 也变成了 ji。严修鸿从中得出一条规律:ki 先塞擦化,gi 后塞擦化;如果一个方言中 gi 塞擦化了,那么它的 ki 也一定塞擦化了;但如果 ki 塞擦化了,gi 不一定塞擦化。

在严修鸿看来,语言学有一定的自然科学的性质,是可以验证的。无论是严修鸿自己的调查,还是其他学者在其他地方进行的调查都共同验证了这个结论:最初的变化是从 ki 开始的,没有从 gi 开始的。他说:“通过密集的方言调查,迷迷糊糊的语言规律更明朗了,多好哇。”

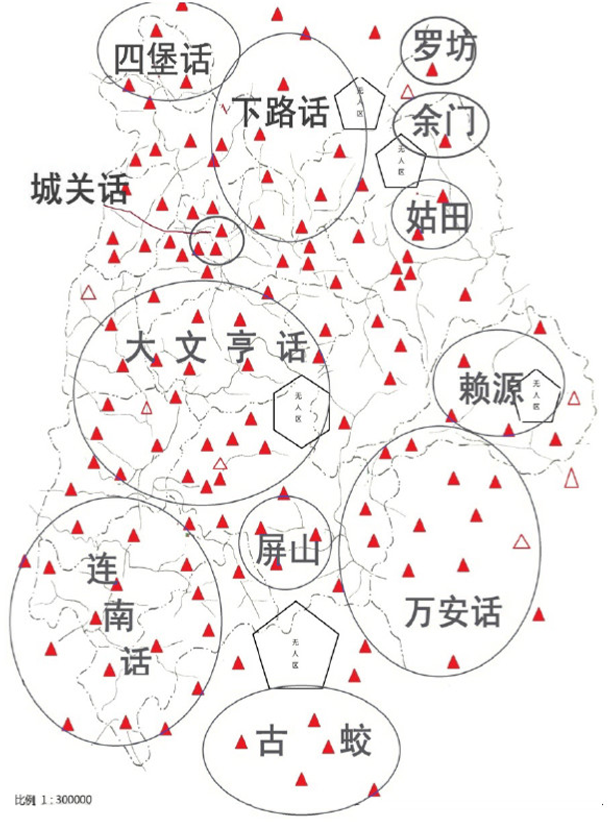

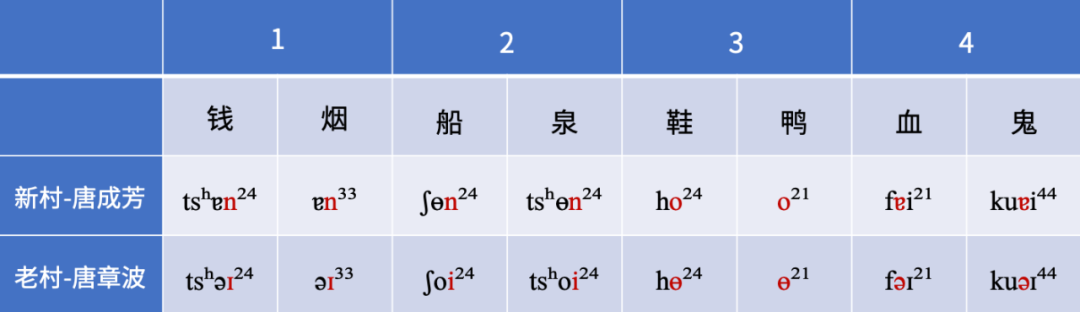

连州是广东清远一个偏僻的县级市,也是三省交界处,临近湖南、广西。连州的方言种类比连城更多,有连州土话、客家话、粤语、官话,还有潮汕话方言岛、吴语方言岛、赣语方言岛。做完连城的方言调查以后,严修鸿就在连州进行调查。目前他已在连州调查了161个方言点。严修鸿经常在互联网上和网友讨论方言,有一个叫洭水蛮的网友刚好是连州的,他告诉严修鸿他们村子方言不但跟周围村子不一样,而且村子内部也是不一样的。严修鸿在新村、老村各找了一位发音人。老村的发音人就是前面那位网友的伯伯。他发现这两个人的方言有四个韵母不同,然后在两个村又各找两个人调查,证明这是两个村的差异,不是他们两个人的差异。

经过调查,严修鸿发现,村民们认为老村的口音更“重”,新村更“轻”。这其实是一种心理折射,折射了新村历史上经济比较发达。鸡犬之声相闻的两个村庄,出现了系统的语音差异,还有不少词汇的差异,这让严修鸿感到吃惊。同宗同源,根本没有大川大河,没有长城,没有珠穆朗玛峰,为什么他们语言出现了系统性的对立?严修鸿想要了解更多。

经过调查后,严修鸿发现,口音的差异源自于两村人的“心墙”:“我语言里的变化你不想学,你语言里的变化我也不学。我爷爷传给我的变化,歪嘴和尚念歪了经我也跟着念。坚持自己的,不学对方的,逐渐地,他们口音就出现了分离。”但严修鸿在见到了一个“突破心墙的人”。有一位发音人虽然是新村人,口音却接近老村,他经常去老村打牌,和老村人合伙做屠宰。他的口音虽然也有新村自身的特点,但是部分语音也往老村上靠。严修鸿谈到,他们在调查的时候接触过许多位“发音老师”:“我们尊敬他们,尽快获得他们的信任。他们给我们讲这些方言语音、词汇和他们的生活。我们尽最大的效率把它记下来。”

方言调查拉近了严修鸿和父母的关系,加深了彼此的感情。严修鸿的母亲是文盲,但她记性很好,熟悉乡土生活,又很爱说话,尤其爱跟严修鸿聊天。一开始严修鸿有些不耐烦,但后发现母亲口音很纯正。母亲放牛的时候,他就拿着录音机跟一起她走,录上一段回来整理。严修鸿有一个客家话词汇调查计划,已经收录了一万多条词汇了,但是母亲口中的方言总是有他闻所未闻的表达。两母子各得其所,严修鸿说:“妈妈觉得我非常孝顺,讲半个小时电话还不放下来。她觉得我真好,我也觉得老妈很好,总是有那么多的词语。”

在最后,严修鸿表示,方言是中国文化多元化的一个基础,是我们知识的来源、感情的依赖。他希望公众在学英文、学普通话,走向大市场、大认同的时候,不要忘记自己的家乡话,善待方言,发现方言的美好。